結論

投資キャッシュフローを餌に膨らみ続ける爆弾を大事に温めながら走り続ける会社さん。元々が競争の厳しい業界の印象なので、成長のための新規事業の開拓に躍起になるのは分かるが、一旦落ち着いてはどうか。

目次

事業概要

まずはじげんの事業についてです。

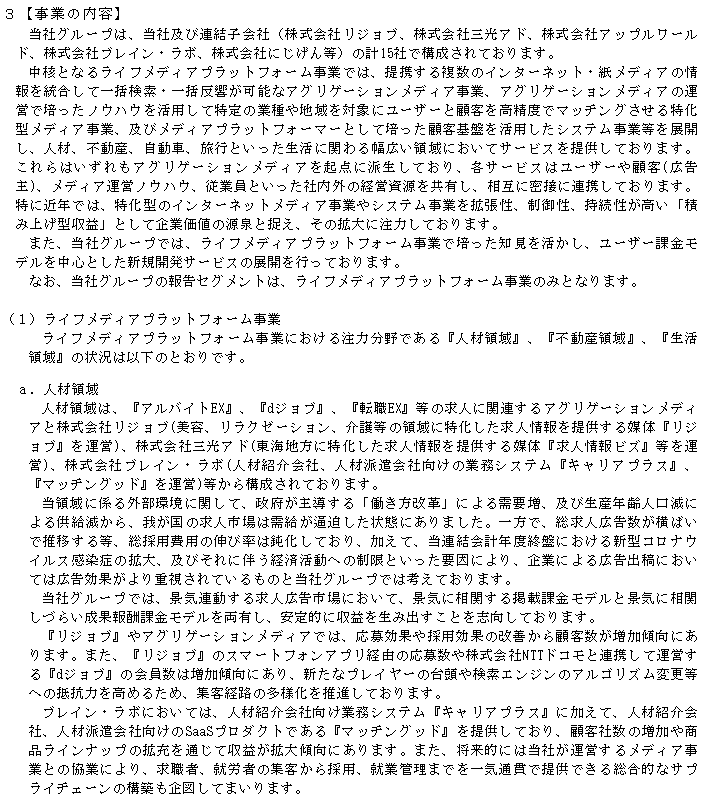

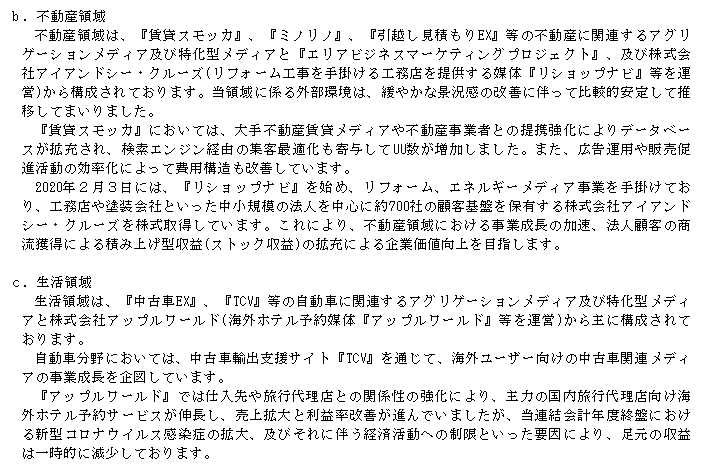

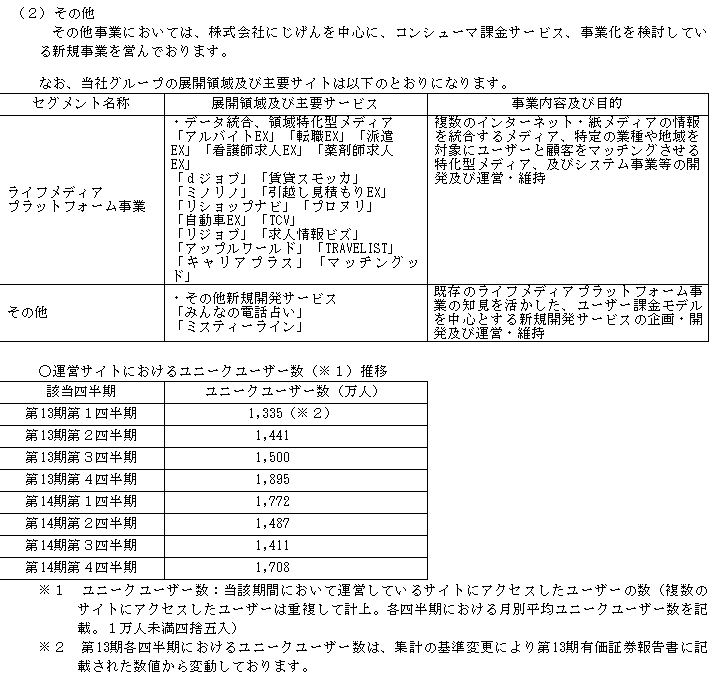

じげんの事業はライフメディアプラットフォーム事業です。

読んだ感じからすると、インターネットサイトを作って、狙ったワードで検索上位を取って集めたユーザーに、就職、転職、ホテル予約、中古車といったクライアント企業にマッチングするビジネススタイルなのかと。

メディアで集客してマッチングする、というのは、これまで分析した中だと、アイティメディアのビジネスが似てるのかな、と。。

【2148】アイティメディア~有価証券報告書の読み方~ - フリーランスのエクセル屋さん

ただ、じげんの場合は単なるメディアというより、オールドエコノミー企業に対するSEO対策代行業、という解釈もできます。

オールドエコノミー企業がネット対策の部署を作れる人材を集めるのは大変ですから、こういう会社に仲介を任せてしまい、マッチング実績に合わせてフィーを支払った方が、オールドエコノミー企業にとっては低リスクに抑えられます。

じげんのサイトがしっかり実績を出しており、かつ太いクライアントを抑えているなら、非常に儲かりそうなビジネスです。

ただこの業界、能力があればパソコン一台あればいくらでも起業できてしまいますから、競争も激しい気がします。

私がブログやる上で、まなぶさんという人のYouTubeとかブログを参考にしているんですが、この人もある意味同じ分野の方じゃないかな~と。

こういうフリーランス的な人とかもガンガン実績出せてしまう、そういう業界。

企業としてのスケールメリットが強みがあり、かつ、社員が独立しても持ち出せないような企業独自のノウハウみたいなものがあれば良いですが、この業界でそんなものが存在するのか。。

そう考えると、難しい事業環境なのかと推測します。

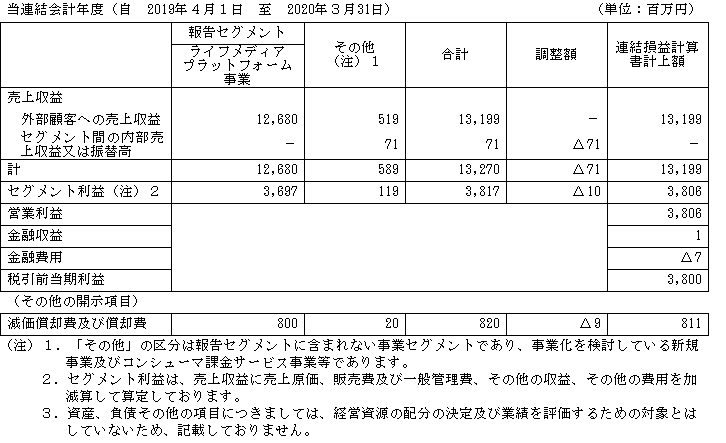

セグメントの状況

同社はライフメディアプラットフォーム事業がメインなのですが、コンシューマ課金サービスの事業について事業化を検討しており「その他」に分類してます。

ライフメディアプラットフォーム事業:126.8億円(95.6%、利益率29.2%)

その他事業:5.9億円(4.4%、利益率20.2%)

良い利益率です。

ただIT企業の場合初期投資等がかからないため高利益率になりやすいので、利益率が高い事がイコール競争力が高い、という証明にはなりません。事業の性質上、差別化が困難なビジネスのような気がするので、慎重に見た方が良いと思います。

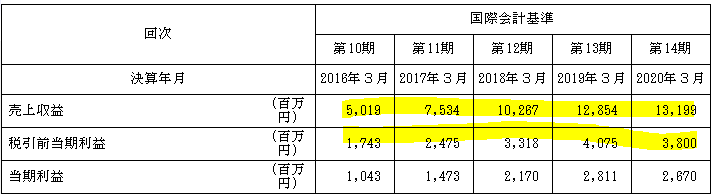

業績推移

利益率の推移は34.7%⇒32.9%⇒32.3%⇒31.7%⇒28.8%

利益率は十分優良ですが直近は少し利益率が落ちてきています。

落ち始めた理由が何なのかちょっと気になるので損益計算書を見てみます。

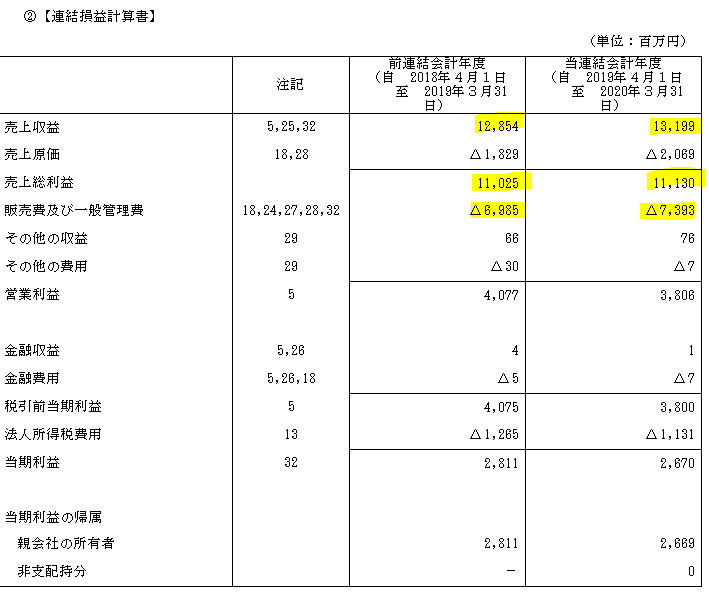

粗利率が85.8%⇒84.3%と微減。

販管費率が54.3%⇒56.0%と微増。

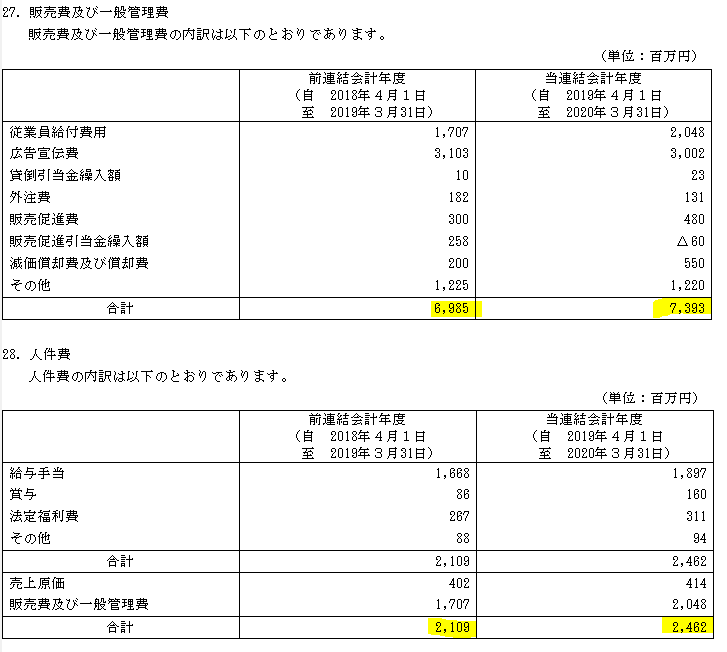

いずれも小さな差ではありますが、合わせて体質の悪化してます。理由は何なのか明細を見ると、主に従業員給与っぽいです。

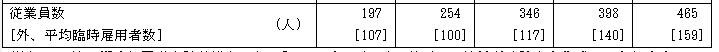

確かに売上の伸びに合わせて従業員数をかなり伸ばしてきてます。

ここ5年で2.36倍になってます。

ただ、これは多分単純な採用にしては増えるスピードが早すぎるかと。おそらく買収によって連結会社が増えた事によって従業員数が増えただけではないと思います。

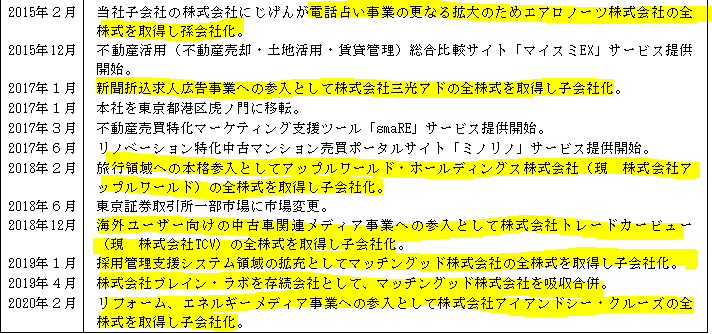

沿革を見ると

やはり買収をかなりしています(汗)

どういった意図で買収をしているのかは分かりませんが、従業員より利益率が下がっている以上は、本業よりも従業員あたり利益は悪い会社を買収しているのではないか、と推測します。つまりグループとしての体質悪化であり、これを方針として続けるのであれば、あまり良くないかな、と思います。

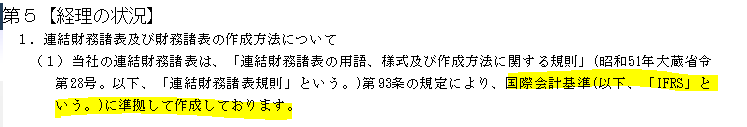

しかも同社はIFRS基準を使用していますから「のれん」の償却を加味していない可能性があります。

つまり、今見ているじげんの高い利益は将来の損失である「のれん」を先延ばしした結果でしかない可能性があります。

経営方針

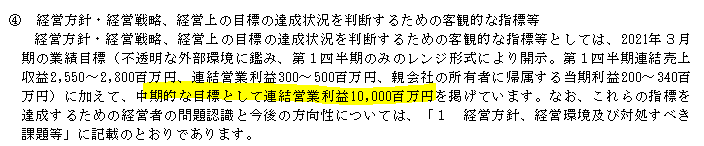

目標とする経営指標は「営業利益」の絶対値です。

利益率ではなく絶対値での目標設定は、体質の悪化に繋がりやすいので、あまり望ましくないのかな、と。

少なくとも売上利益率に関してはある程度高い水準で安定しているので、そのあたりを最低~%にする、といった体質的観点での目標設定をしてはどうかな、という気がします。

同社の経営方針の所には珍しく理念が載っていなかったのですが、ずーっと読んでいくと、コーポレートガバナンスの部分にありました。

やはり目標は「最大化」であり、あまり「効率」の観点はなさそうです。

こういう理念だと、直近の買収の連続も納得です。買収による規模の拡大は理念にかなうものですから、今後も控える理由はないと思います。

ただ、買収によって規模の拡大だけを追う事は、必ず体質を悪化させ続けると思います。

しかし、行動規範多いですね。。あとネーミングがキャッチー。

一つ一つの言葉は「なるほど」という感じなのですが。。

こう多いと覚えきれぬ。もっとまとめられぬものか。。

理念の立て方といい、こういう規範といい、効率とかはあまり意識しない、如何にもベンチャー的な雰囲気です。

ただ、グループ売上が100憶円以上の規模になって、果たして今後もその雰囲気を維持できるのでしょうか。

圧倒的に突き抜けたサービスとは何か、持続的発展とはどの程度を指すのか、それはきちんと全ての社員に共有できているのでしょうか。そういった部分をきちんと効率という数値に落とし込まなければ、グループとしての意思を統一し、本当の意味での成長を続けるのは難しいのではないかと私は思います。。

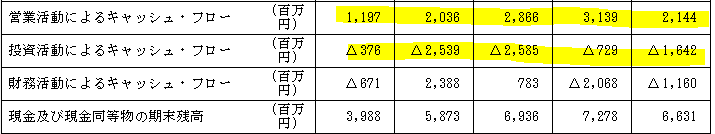

キャッシュフロー

キャッシュフローが潤沢な筈のIT系企業ですが、投資活動によるキャッシュフローが多いです。おそらくは買収だと思われます。

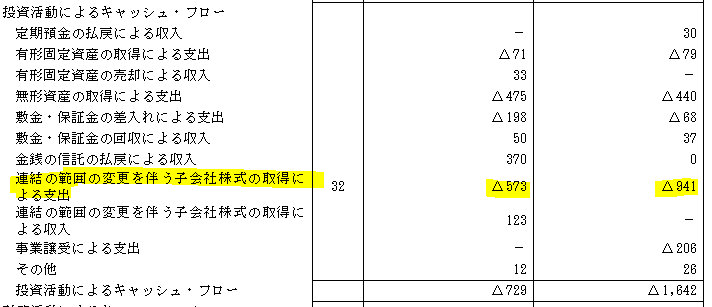

一応確認。

やはり、です。

稼いだキャッシュを新規事業に投資という方針が絶対NGとは思いませんが、成功させるのは至難の業だと思います。

そもそも買収してホイホイ上手くいくような会社は、売りに出る事はありません。何とかなるであろう企業は元の経営者が何とかします。最もその会社を良く知る経営者がどうにも今後の成長が見込めないから諦めて売りに出すのです。

そういった会社を毎年のように購入しているようですが、これらが全て投資額にペイする、というのは現実的にはかなり厳しいのではないかと思います。

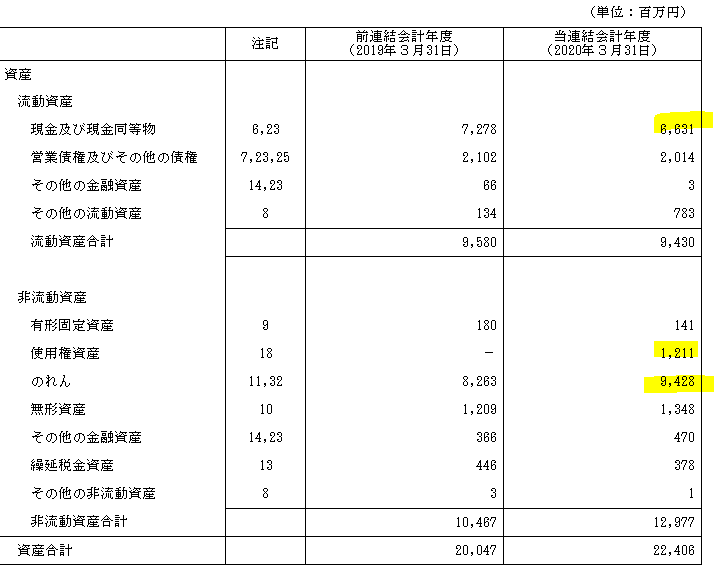

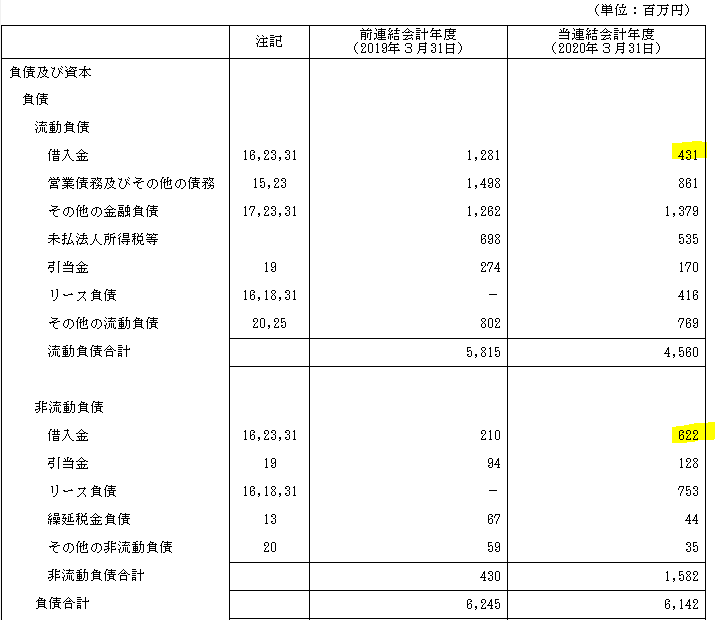

B/S(貸借対照表)

資産の確認です。

手元資金は66.3億円(29.6%)というのは、割合としてはあからさまに少なくはないですが、IT企業にしては少ない方かな、といった感じです。。

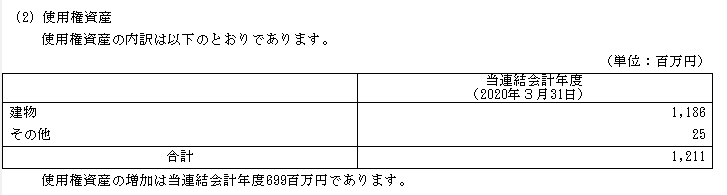

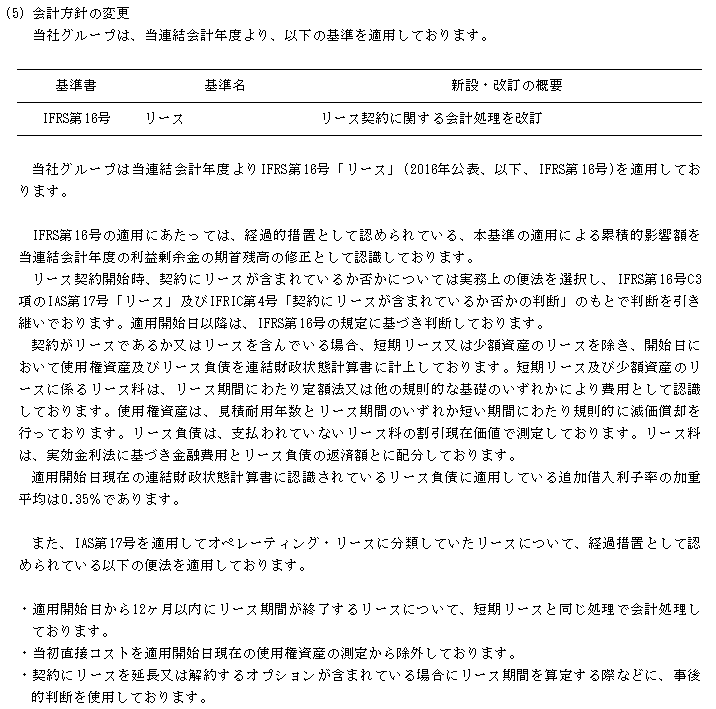

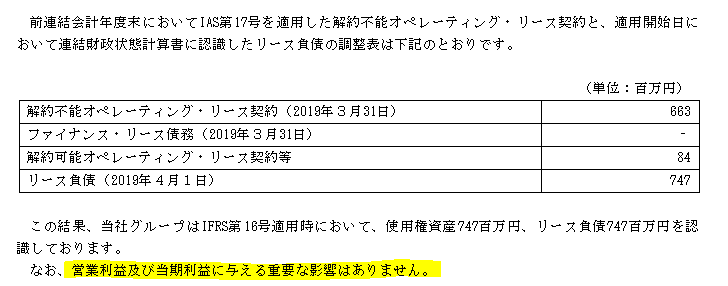

2020年3月期から突然、使用権資産12.1億円(5.4%)が出てきてます。

時期的に買収した企業のものかな、と思いましたが、どうもリースの会計方針を変更してますね。これまで前年度までオフバランスだったものをオンバランス処理にしただけのようです。

この変更については正直、手間が増えてBSが見にくくなるだけで実態がほとんど変わらないという、誰得?なIFRSの3大謎ルールの一つなので無視で良いです。

問題はやはりのれんですね。

94.3億円(42.1%)って資産の半分近くがのれんです。。

IFRSだから償却してませんが、日本の税法の5年償却を適用した場合、年間の償却額は18.9億円です。

38億円の利益の会社ですから、のれんを償却した場合利益は半減、利益率も半減です。

もし何かの拍子にのれん爆弾が爆発しようものなら、直近利益の2年以上が吹っ飛ぶ事になります。これは痛い。。

しかも減損理由が見つからない限り、今後もこののれんは残り続けるでしょうし、それどころか方針として規模の拡大を掲げ続けるのであれば爆弾が拡大し続ける事も十分考えられます。かなり将来が怖いな、という感じです。

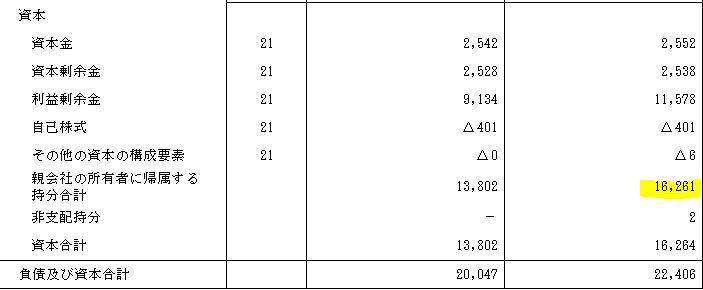

負債、純資産を見てみます。

有利子負債は10.5億円(4.7%)とIT企業にしては珍しい借金をしています。

のれんがそれだけ大きくて買収も頻繁にしていれば、運転資金も厳しくなるでしょうから、仕方ないといえば仕方ないですが、借金してまで買収するのはどうかと。。

しかし事業方針が「最大化」であればもはや止める理由はありますまい。。

経営者が方針転換するか、のれんが炸裂するしか、流れを止める方法は無い気がします。

幸い純資産は162.6憶円と、現状ののれん爆弾が炸裂しても持ちこたえられる体力はありそうですから、受け止めきれるうちに炸裂して歯止めがかかると良いな、と思います。

まとめ

投資キャッシュフローを餌に膨らみ続ける爆弾を大事に温めながら走り続ける会社さん、という印象です。元々が競争の厳しい業界の印象なので、成長のための新規事業の開拓に躍起になるのは分かりますが、一旦落ち着いてはどうでしょう。

じげんの経営理念、「圧倒的に突き抜けたサービス、圧倒的に突き抜けた会社を創り、世の中の常識や価値観を覆す」は、その意気や良し、という感じです。数値の具体性こそないですが、特に「圧倒的」という表現が良いと思います。

ただ、その理念は買収によって達せられるものなのでしょうか。

買ってきた会社のビジネスは、少なくとも「世の中の常識」の枠から絶対に脱する事は無いです。「世の中の常識」の枠から外れたものは誰からも見向きもされない筈ですから誰も買うことはありません。「買収」という行為は「世の中の常識」の範囲内でしか起こり得ない行為です。

もし本当に圧倒的に突き抜けたサービス、会社を創るのであれば、先ず「誰かから買ってくる」という発想は見直し、圧倒的に突き抜けたサービスとは何かを考え、定義し、その上でそれに見合うアイディアを社内からひねり出さねばならないと思います。

本記事は有価証券報告書を元にした筆者の私的見解であり、特定の意思決定を推奨するものではありません。また、内容に対して適切と思われる指摘があれば、迅速に加筆修正致します。

企業分析リンク

www.freelance-no-excelyasan.com